[ATP; Adenosine Tri Phosphate]

アデノシン-5'-3リン酸。アデノシン三リン酸。

ヌクレオチドの一。

細胞が保存・利用するエネルギーの大部分を占める。

PCrの形で保存されることも。

【特徴】

◆分布

生体内では、ATP濃度はADP濃度の10倍程

骨格筋100gあたり0.4g程度(哺乳類)

イオン・ポンプが脳エネルギー消費の半分以上

(Ames,1997: 17-27)

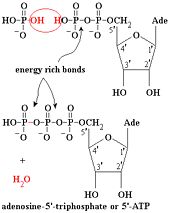

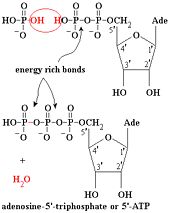

◆高エネルギーリン酸結合(リン酸基同士の結合)

生体のエネルギー通貨

エネルギー的に不安定で、脱結合でエネルギー放出

エステル結合の加水分解ΔG=-3kcalより非常に大きい

ATP + H2O → ADP + Pi(リン酸)

ΔG゜(標準自由エネルギー変化)= -7.3kcal

ATP + H2O → AMP + PPi(ピロリン酸)

ΔG゜= -8.6kcal

実際はリン酸濃度は標準状態より極めて低くΔG=-10〜11kcal

◆計測

・蛍光分子Syn-ATPで濃度計測(Rangaraju,Ryan,2014)

◆保存

・NaOHやTris(pH7.5)などで中性にして10-100mM

-20度で凍結融解繰り返しても数年もつ

純水溶解の酸性だと37度では24hrsで70%ほど分解される

(「蛋白質・酵素の基礎実験法」)

◆機能

・解糖系…グルコースのリン酸化など

・筋収縮…アクチン・ミオシンの収縮

・能動輸送…イオン・ポンプなど

・生合成…糖新生、還元的クエン酸回路など

・発光タンパク質…GFPなど

・発電…デンキウナギに見られる筋肉性発電装置

・発熱…反応の余剰エネルギーなど

・RNA合成の前駆体

◆反応

・リン酸基転移酵素(キナーゼ)によるリン酸基付加

・ATP合成酵素(酸化的リン酸化、光リン酸化)

ADP + Pi → ATP

・解糖系やクエン酸回路

・GTPからもATP合成

GTP + ADP ⇔ GDP + ATP

・ADPのみでもATPの合成は可能

2ADP → ATP + AMP

・ATPaseが加水分解

◆神経活動

○ATP/bit(情報量)

明順応blowfly視細胞は7e6 ATP/bit (1000bits/sで7.5e9 ATP/s)

(model, 1e6 photons/s: Laughlin,Anderson,1998)

beeでも視細胞2e9 ATP/s(Tsacopoulos,Tsoupras,1994)

視細胞35kとすると網膜で6.5e-5 mls O2/min消費の計算

(実測値は6e-5 mls O2/min: Hamdorf,Wiegand,1988)

視細胞は光子捉えるため細胞大きくRN低いので効率悪め

convergence受けるLMCでは9e5-3e6 ATP/bit

(model, IClに必要なpump流: 1600bits/sで1.4-4.1e9 ATP/s)

一因は高RNと高い情報量/s

spike出すようにしても9e5-9e6 ATP/bit

(この細胞の場合9e6 ATP/AP: van Hateren&Laughlin,1990)

(一般に1-10bits/AP: Rieke,Bialek,1997)

シナプス当り(1320個)では2-6e4 ATP/bit

(55 bits/s(文献)で、1.4-4.1e9/1320 ATP/s)

preはあまりATP使わないと想定

(伝達物質uptakeとrefill併せてもpost電流の<10%)

(ICaとCa pumpではpost電流の2-60%)

(vesicle recyclingは不明)

240小胞/sでもpost電流位の消費には3e3 ATP/小胞も必要

小さい情報容量(小さいN)ほどATP/bit小さくすむ

並列処理の重要性(Laughlin,Anderson,1998)

cascadeがあるとき一般に最終過程(イオン流)でcost最大

(Laughlin,Anderson,1998)

○Na/K より小胞サイクリングでずっと多く消費される

(Rangaraju,Ryan,2014)

APでむしろATP増大する

[Ca]oなしとMunc13-1,Munc13-2のshRNAやTeTXでATP増大

【構造】

◆アデノシン

プリン塩基であるアデニンに糖のリボースが結合

◆リン酸基

リボースの5'ヒドロキシル基に結合

2013/01/28 masashi tanaka