V1

関連概念 : 生物学

[V1, visual area 1; striate cortex]

17野。V1野。有線野。第一次視覚野。VI。

視覚野の一。

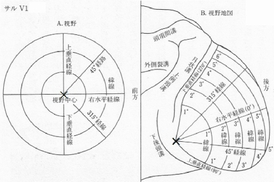

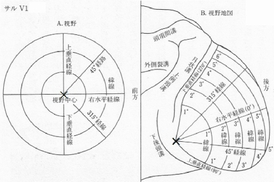

サルでは後頭葉に大きく露出し大脳皮質の17%を占めるが、ヒトでは主要な部分が大脳半球内側面の鳥距裂溝溝壁に位置し、大脳皮質のわずか1.5%程度である。

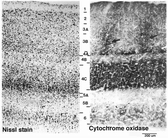

厚さ1.5mm程度で、顆粒細胞が密に分布する4層が発達している。

【神経連絡】

◆入力

・同側の外側膝状体背側核(視放線)

4Cに入力(ただしK層は1層や2,3層に入力)

・その他

V1神経の発火パターンを調節(McCormick,1993)

・前脳基底部からのアセチルコリン入力

マイネルト基底核など

・青斑核からのノルアドレナリン入力

・縫線核からのセロトニン入力

◆出力

・V2

・V3

・MT野

【構造】

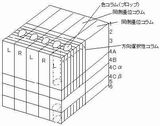

◆超コラム(hypercolumn)(Hubel,1988)

○眼優位性コラム(4層で顕著。2,3,5,6層では両眼反応もある)

幅400-500μm

ネコではサルよりも両眼応答の傾向強い

オートラジオグラフィーで発見

トレーサー(2-デオキシグルコース)を注射

活動した神経細胞は2-DGを取り込む

2-DG-6リン酸で代謝が止まる

片眼にWGA-HRP打っても見える

片眼遮蔽でコラム構造が乱れる

皮質5層の膜興奮性の変化(NatarajTurrigiano,2010)

○方位選択性コラム(2,3,4A層で顕著)(Cheng,Tanaka,2001)

水平方向:方位が10度/50μmで変化する

垂直方向:ほぼ方位が同じ

・高空間周波数コラム(特異点の周辺)

・視差選択性細胞(特異点の周辺)

光学的計測では空間分布はパッチ状(Bonhoeffer&Grinvald,1991)

水平縞のみの環境では垂直方位への応答細胞欠損(blakemore&Cooper,1970)

機序

・反回性ネットワーク(Ringach,1997; Sompolinski,1997)

刺激から40-60ms後に方位選択性最大

その後、選択的方位への応答が弱くなり、他の方位への反応が増強

・不適当方位を抑制(bicucullineで全方位に応答)

(Sillito,1975)

・抑制は最適方位以外では生じない(Ferster,1986)

・LGNからの入力が特定の傾き(Chapman,Stryker,1991)

受容野の縦横比1.7程度なので無理(Pei,1994)

○方向選択性コラム(Tootell,1981; 1983)

ブロッブ領域とその直下は、低周波数(1-1.5c/deg)に応答

ブロッブ領域は色

ブロッブ間領域とその下は、高周波数(5-7c/deg)に応答

ブロッブ間領域は形・奥行き・色

4Cβ層は4Cα層よりも高周波数に応答

ネコは霊長類に比べて低周波数(識別能力低い)

◆機能コラム

(Blasdel,1992; Bardfeld&Grinvald,1992; Shmmuel&Grinvald,1996)

○線形表現領域(方位コラム)

○ブロッブ領域

○ピンホイール(ブロッブ間領域)

特異点を中心に方位選択性細胞が放射状に配置

・低空間周波数コラム(特異点の近傍)

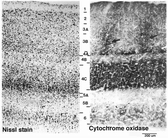

◆6層構造

○1層:外側膝状体背側核のK層から直接投射(Lachica,1992)

○2層,3層

・ブロッブ領域

BD系(blob-dominated stream)の始点

外側膝状体背側核K層から直接入力しV2狭線条部へ

Caイメージングではblobごとに色選択性異なる(Ohki, 宮川研)

・ブロッブ間領域

ID系(interblob-dominated stream)の始点

外側膝状体背側核P層から間接的に入力しV2淡線条へ

・L2/3錐体細胞

同じ方位/方向選択性を受ける細胞から入力強い(Cossell,Mrsic-Flogel,2015)

同じ応答特性と異なる応答特性のL4,L5細胞から入力受ける細胞存在

(Wertz,Roska,2015)

一樹状突起に異なる方位/方向選択性入力(mice: Jia,Konnerth,2010)

安定spinesの方位選択性は数週間安定(Chen,Kim,2013)

spines応答の線形加算でsoma応答説明可能

PV陽性細胞でもspines方位選択性あり

樹状突起スパイクが方位選択性増強(Smith,Hausser,2013)

○4層:眼優位性カラムが顕著(ネコでは上下2亜層)

・4A 層:4Cβ層から入力?

・4B 層:運動。V3、V2広線条部へ

ベイラージャーの外線条(ジェンナリの線条)が見える

4Cαから入力

MD系(magono-dominated stream)の始点

V2広線条、V3、MT野へ出力

・4Cα層:外側膝状体背側核のM層から

4B層に出力

・4Cβ層:外側膝状体背側核のP層から

4Cは横の連絡線維が非常に発達しているため線状に見える

○5層

眼球運動の制御に関係

2,3層から入力し、上丘・視床枕などへ出力

○6層

浅層や5層から入力を受け、外側膝状体へ出力

外側膝状体の同期発火に関与(Sillito,1994)

受容野は小さく、フィードバック先の受容野と対応(注意と関係?)

ゲインコントロール(Olsen,Scanziani,2012)

end inhibition(Bolz&Gilbert,1986)

ある大きさ以上のバーに応答しない

4A,4B層あたりには出力細胞である錐体細胞があり、4C層あたりにはインターニューロンである星状細胞Stellate cellがある。

【細胞】

◆形態による分類

○有棘細胞 spiny(興奮性が多い)

・顆粒細胞(granule 星状細胞 stellate)約10%

外側膝状体から興奮性入力を受けて錐体細胞に出力

単純型細胞が多い

・錐体細胞(pyramidal)約70%

4C層以外に分布して他の大脳皮質や外側膝状体や上丘に出力

複雑型細胞や超複雑型細胞が含まれる

○無棘細胞 smooth(抑制性が多い)約20%(Szentagothai,1978)

閾値以上の脱分極に対して持続的に発火(McCormick,1985)

・大バスケット細胞

1mm以上も軸索を広げて広範囲に抑制

・バスケット細胞

単純型や複雑型細胞

・シャンデリア細胞

・クラッチ細胞

◆機能による分類

・方位選択性細胞(Nicholls et al., 2001)

同方位の線分に選択性を示す細胞同士に相関(Kapadia,1995)

図と地に属する場合で応答が異なる(Lamme&Spekreijse,2000)

図だと持続的応答

地だと一過性応答

麻酔ではこの効果がないため中枢からのfeedbackか

・ブロッブ細胞(Livingstone&Hubel)

・色選択性細胞(COブロッブ領域)

方位選択性なし

70%は波長選択性あり、30%は選択性なし

低空間周波数選択性

チトクロームオキシダーゼ染色

・ブロッブ間領域細胞

高空間周波数選択性

・方向選択性細胞

縞刺激を縞と直角に動かすと周期的応答(単純型細胞)

視覚刺激なくても発達(Rochefort,Konnerth,2011)

・両眼性細胞

・左眼優位型細胞

・右眼優位型細胞

(Hubel&Wiesel,1962)

○単純型細胞(simple cell)楕円形受容野

特定の位置の特定の方位の線分やエッジの検出

生成機構をLGNdの神経との同時記録で推測(Roid&Alonso,1995,nature)

1) サンドイッチON中心型

2) サンドイッチOFF中心型

3) サンドイッチずれてる型

4) ON左OFF右型

・両眼から入力を受ける細胞がある

○複雑型細胞(complex cell)矩形受容野

位置にあまり関わらず特定方位のエッジを検出

方向選択性(受容野の長軸と直角に片方の方向)

○超複雑型細胞(hypercomplex)矩形受容野

終端抑制型細胞(end-inhibition cell)

特定の長さの線分や端点検出

・両眼視差に応答する神経細胞

・面に対する応答(全細胞の15%くらい)

明るさの対比効果が見られた(Kinoshita&Komatsu,2001)

・type1:周辺の影響なし

・type2:周辺によって抑制される

・type3:周辺によって促進される

周辺の影響の潜時が長い(Rossi,Paradiso,1996)

数Hzのちらつきで周辺の誘導効果が消失した

horizontalな神経伝達は時間がかかるようだ

・方向選択性細胞

(Anderson,Ferster,2000; Monier,Fregnac,2003)

【特徴】

◆網膜部位再現(topographic mapping, retinotopic mapping)

・外側膝状体背側核同様

・烏距溝(calcarine fissure)の上側(18野)が網膜の上側(視野下部)

・下側(17野)が下側(視野上部)

・網膜偏心度が小さいほど視覚分解能が高い

・地図の決定には水平経線・垂直経線の刺激を用いる(Hadjikhani,1998)

(この刺激への応答でV1d,V2d,V3d,V3A,V4dの境界線決定)

◆後細胞への出力

・1細胞が異なる時空間情報を異なる領野へ送る

(mice: Glickfeld,Reid,2013)

◆臨界期

・生後25〜27日齢に4日間眼帯で対側V1の細胞数の偏りがなくなる

GABA合成酵素欠損マウスではこの効果消失(Hensch et al.,1998)

・NMDA受容体の長いgating時間が数十日で短くなる

(rat 4層: Carmignoto&Vicini,1992)

◆統合

・異なる方位選択性入力が樹状突起上に散在

(Jia,Konnerth,2009)

・類似の方位選択性の細胞同士は結合率高い(Lee,Reid,2016)

◆視覚入力でシナプス入力が非同期に(Tan,Priebe,2014)

2014/05/13 masashi tanaka