[functional Magnetic Resonance Imaging; functional MRI]

機能的磁気共鳴影像法。機能的MRI。

PETとともに脳機能イメージングの中心的手法。

脳 の活動とMRIの信号値が相関することが1991年に報告されてから、PETに代わる技術として広く使われ始めた。

類似の血流量を測定する方法にNIRSがある。

【分類】

◆DTI(diffusion tensor imaging; diffusion MRI)

拡散テンソル画像(voxel size = 2-3mm)

diffusion-weighted imaging (DWI)

神経細胞レベルでの構造機能解析(微細白質構造解析)が可能

・Diffusivity measures

・fractional anisotropy (FA)

0-1: isotropic(水など)-anisotropic

髄鞘密度・軸索密度など高いとFA高い

crossing fibersが多いとFA高くなる問題

・apparent diffusion coefficient (ADC)

白質などで小さい値、水などで大きい値

・mean diffusivity (MD)

・axial diffusivity (AD)

・radial diffusivity (RD)

◆事象関連fMRI(event-related fMRI)

瞬間的な刺激(事象)でも一定のMRI信号の信号変化

複数刺激へのヘモダイナミクスの重なりも分離可能

【測定法】

◆血流量の増大

神経活動

局所脳血流量(rCBF)が50%以上増加

まず酸化ヘモグロビンの数が増加

酸素消費量の増加は5%程度(Fox et al.,1988)

約6秒後にMR信号が最大

◆BOLD効果(Blood oxgenation level dependent)

(ヘモダイナミクス hemodynamics)

ヘモグロビンは、酸素との結合状態によって磁性が変化する

・酸素化ヘモグロビン (反磁性)不活動部位

・脱酸素化ヘモグロビン(常磁性)活動部位

周囲の水分子は磁化率の違いを受けて緩和が早まる

【特徴】

◆利点

・非侵襲性

・高空間分解能(約1mm)

・高時間分解能(数秒以下)

・高再現性

・高感度(数回程度の加算で十分)ERPやMEGよりはるかに高い

◆問題点

・高い偽陽性(Eklund,Knutsson,2016)

一般的なソフトであるSPM, FSL, AFNIでも生じる

◆inflow効果

比較的太い静脈で血流量や流速の増加すると、MR信号増大

◆解析

・parcellating of cortical network

(Wig et al.,2013; Laumann et al.,2015; Wang,Liu,2015)

個人の脳活動を、平均脳活動(18部位)と比較して正確に領野決定

lateralizationで右利き左利き判定可能(Wang,Liu,2015)

・voxel decomposition

(Norman-Haignere,McDermott,2015)

・dynamic causal models (DCMs)

(Friston,Penny,2003; Stephan et al.,2008)

・generative embedding(Brodersen et al.,2011)

・抑制

(Klein-Flügge et al., 2013; Meyer and Olson, 2011)

・平均でなく個人データも扱える(Gordon,Nelson,2017)

◆機構

・LFPと強く相関

(Mathiesen,Leuritzen,1998; Logothesis,Oeltermann,2001)

(Viswanathan&Freeman,2007)

関係は極めて非線形(Devor,Dale,2003)

抑制性入力によってはLFPから乖離

(Caesar,Leuritzen,2003)

・ヒト聴覚野で単一神経の発火率と相関

(Mukamel,Malach,2005)

・同期したガンマ振動と相関

(cat視覚野: Niessing,Galuske,2005)

◆coordinates

・Talairach coordinate system

・MNI coordinates (Montreal Neurologic Institute)

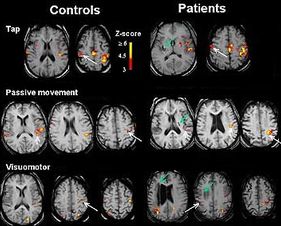

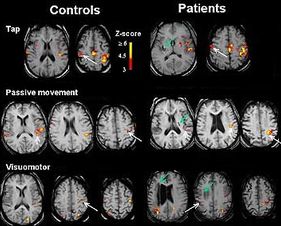

(Hupfeld, 2021 )

)

・SPM12 space (IXI549 space)

2008/03/10 masashi tanaka